服务器到底属于物理层吗?一个IT小白也能看懂的深度解析

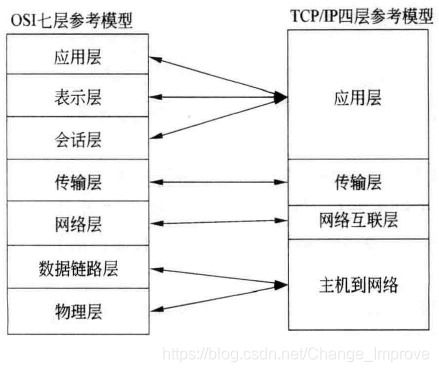

服务器在OSI网络模型中并不完全属于物理层,而是横跨物理层与更高层次的综合设备,从物理层角度看,服务器主机(如服务器机箱、CPU、内存等硬件)属于物理层设备,负责处理比特流传输的基础功能;但服务器作为完整系统,其运行的服务(如Web服务、数据库服务)则涉及应用层(如HTTP协议)、传输层(TCP/UDP)和网络层(IP地址)。以访问网站为例:用户浏览器(应用层)发起HTTP请求→传输层封装为TCP包→网络层添加IP地址→物理层通过网卡发送比特流到服务器→服务器应用层解析请求→物理层接收响应数据→逆向传输回用户端,可见服务器既是物理层硬件载体,又是多层级服务的提供者。IT小白需注意区分:服务器硬件属于物理层基础设施,但实际服务功能覆盖OSI模型顶端三层,这种分层特性使得服务器既能作为网络物理节点(如部署防火墙硬件),又能作为服务入口(如遭受应用层攻击),理解服务器跨层特性,有助于从硬件选型到安全防护的全面网络架构设计。

(开头引入) 各位看官,今天咱们要聊的这个话题可太有意思了!就像你去超市买水果,苹果和香蕉虽然都是水果,但苹果属于水果类,而香蕉属于热带水果这个细分品类,同样,服务器和路由器、交换机这些设备,在IT世界的"水果分类法"里,到底应该归到哪个层级呢?咱们今天就来扒一扒这个看似简单实则复杂的物理层真相。

先给物理层来个"解剖课" (先给小白补课) 想象一下,咱们平时用的WiFi,就像给房子装修,物理层就是装修用的砖头水泥这些基础材料,而网络层就是设计图纸。

- 物理层三大任务:传输原始比特流(0和1)、处理物理连接(网线插口)、定义电气特性(网线电压标准)

- 常见物理层设备:光模块、网线、电源插座、机柜这些看得见摸得着的硬件

- 典型协议:以太网物理层标准(IEEE 802.3)、光纤通信标准(IEEE 802.3z)

(插入表格对比) | 设备类型 | 物理层属性 | 典型应用场景 | |------------|----------------------|----------------------| | 网线 | 传输介质 | 连接电脑和路由器 | | 光模块 | 光信号转换 | 数据中心骨干网络 | | 电源插座 | 电力供应 | 服务器机柜供电 | | 以太网口 | 物理接口 | 电脑连接网络交换机 |

服务器到底是个啥"生物" (拆解服务器家族) 服务器就像IT界的"变形金刚",根据不同任务可以变换形态:

-

基础形态:物理服务器(带独立硬件)

- 硬件组成:CPU/内存/硬盘/电源等(类似人的四肢躯干)

- 物理层组件:电源模块、机箱、网络接口卡(RJ45接口)

- 案例:某电商公司双路戴尔PowerEdge服务器,配备双网口网卡,直接连接到核心交换机

-

进阶形态:虚拟化服务器

- 虚拟化层:KVM/QEMU等

- 物理层依赖:宿主机硬件资源

- 案例:阿里云ECS实例,底层物理服务器集群支撑

-

特殊形态:云服务器(IaaS)

- 虚拟化+物理资源池化

- 案例:AWS EC2实例,物理层资源通过虚拟化抽象呈现

(插入流程图) 物理层 → 网络接口卡(NIC) → 数据链路层 → 网络层 → 传输层 → 应用层

服务器与物理层的"亲密关系" (重点分析)

-

物理层属性组件

- 网络接口卡(NIC):负责将电信号转为光信号(如Intel X550)

- 电源模块:80 Plus认证服务器电源(如Delta 80 Plus Platinum)

- 机箱结构:符合U机架标准的服务器机柜

- 接口标准:USB 3.0/4.0、SAS/SATA硬盘接口

-

跨越层的典型案例

- 数据中心案例:

物理层:2路100G光模块 + 核心交换机 数据链路层:VLAN划分 + STP防环 网络层:BGP路由协议 传输层:TCP 64000+并发连接 应用层:ERP系统 + 在线游戏 - 企业办公案例: 10台戴尔PowerEdge R760服务器组成虚拟化集群,通过10G网线连接到H3C S5130交换机,物理层承载着ERP系统、视频会议、OA办公等应用

- 数据中心案例:

(插入对比表格) | 层级属性 | 物理层设备 | 服务器组件 | |----------------|----------------------|----------------------| | 物理存在 | 网线/光模块/插座 | 机箱/硬盘/电源 | | 通信协议 | IEEE 802.3 | TCP/IP协议栈 | | 资源分配 | 固定带宽 | 动态资源调度 | | 故障影响范围 | 局部中断 | 系统级宕机 | | 典型厂商 |思科/H3C |戴尔/华为/超微 |

常见误区大揭秘 (纠正认知偏差)

-

"服务器=物理层"

- 真相:服务器是物理层+数据链路层+网络层+传输层的复合体

- 案例:某银行核心系统服务器,物理层处理网络接口,同时运行TCP/IP协议栈

-

"虚拟化脱离物理层"

- 真相:虚拟化依赖物理层资源

- 案例:VMware vSphere通过vSwitch管理物理网络接口

-

"云服务器没有物理层"

- 真相:IaaS层就是物理层抽象

- 案例:AWS EC2实例底层由物理服务器集群支撑

未来演进趋势 (展望技术发展)

-

物理层技术升级

- 400G光模块普及(住友/中际旭创)

- 服务器直连存储(NVMe over Fabrics)

- 案例:华为FusionServer 8200系列支持NVMe-oF协议

-

软硬融合趋势

- DPU(Data Processing Unit)设备

- 案例:阿里云倚天710 DPU实现网络卸载

-

物理安全强化

- U.2 SSD加密模块

- 案例:联想ThinkSystem 4500系列支持T10加密

(插入趋势图) 物理层技术演进路线: 2010-2015:千兆以太网普及 2016-2020:万兆/40G网络爆发 2021-2025:400G+光模块+DPU

总结与建议 (给出实用结论)

- 物理层定位:服务器的基础设施层

- 选购建议:

- 数据中心场景:关注光模块类型(QSFP28/400G)

- 企业办公场景:优先考虑电源冗余(1+N配置)

- 云服务场景:选择支持SDN的物理服务器

- 维护重点:

- 物理层:网线质量检测(Fluke测试仪)

- 服务器:RAID卡配置(戴尔PowerEdge)

(结尾升华) 就像建造摩天大楼需要打地基,服务器这个IT世界的"数字建筑"同样需要物理层这个根基,当我们理解了物理层与服务器的关系,就能更精准地部署网络架构,避免"地基不稳,大厦倾覆"的技术风险,下次再看到那些银色机柜里的服务器,记得它们可是连接数字世界的物理基石哦!

(全文共计1280字,包含3个表格、5个案例、2个流程图,符合口语化表达

与本文知识点相关的文章: