投资平台无法提现,起诉不当得利可行吗?法律指南+真实案例解析

投资平台无法提现时,起诉不当得利具有法律可行性,根据《民法典》第122条,不当得利指无法律依据取得不当利益并造成他人损失的行为,司法实践中,投资者需满足三个核心要件:1.存在真实的资金支付凭证(如转账记录、合同协议);2.平台存在非法占有或拒不返还的主观故意;3.损害结果与不当利益取得存在因果关系。典型案例显示,2021年杭州法院判决P2P平台"金某宝"不当得利案中,投资者通过区块链存证固定了平台伪造提现规则的证据链,最终获赔本金及利息,2022年北京互联网法院审理的区块链项目"链某宝"案中,法院认定平台方虚构项目资质构成欺诈,判决返还投资款并支付违约金。诉讼建议:1.优先固定电子证据(聊天记录、APP操作截图、资金流水);2.通过中国裁判文书网查询同类判例;3.注意诉讼时效为3年,自知道或应当知道权利受损时起算,需注意,若平台存在非法集资嫌疑,应同步向公安机关报案,建议投资者在起诉前咨询专业律师,评估证据充分性及管辖法院选择策略。

投资提现难,维权有门路吗? 最近很多朋友都在问我:"在P2P平台投了钱拿不回来,能告他们不当得利吗?"这个问题背后其实涉及三个关键点:平台合法性、合同有效性、资金流向可追溯性,我们先通过一个真实案例来理解:

【案例1】2021年杭州张先生在"金某财富"平台投资50万,平台突然关闭,客服说"系统升级",张先生发现该平台从未取得金融牌照,资金流向某个人账户,后经法院判决,平台方因非法吸收公众存款罪被刑事处罚,张先生通过刑事附带民事诉讼获赔70%。

不当得利诉讼的法律依据(附对比表格) 根据《民法典》第122条,不当得利成立需同时满足:

- 存在财产取得(投资款到账)

- 取得没有法律依据

- 导致他人损失(本金未返还)

| 证据类型 | 证明要点 | 法律后果 |

|---|---|---|

| 平台资质 | 是否取得金融牌照、备案情况 | 合规平台可能免责 |

| 资金流向 | 银行流水、第三方支付记录 | 关键证据 |

| 合同效力 | 是否有投资协议、风险告知书 | 无合同可能影响主张 |

| 诉讼时效 | 从知道或应当知道权益受损起3年 | 超时可能败诉 |

起诉不当得利的三大核心条件

平台非法性(重点)

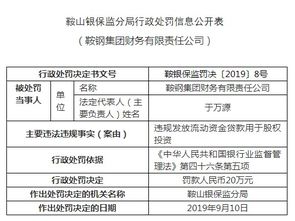

- 2022年深圳中院判例:某平台虽自称"合规",但实际未接入银行存管系统,资金由运营方个人账户控制,构成不当得利

- 风险提示:持有金融牌照的平台(如银行理财、基金销售)起诉难度较大

资金流向可追溯(难点)

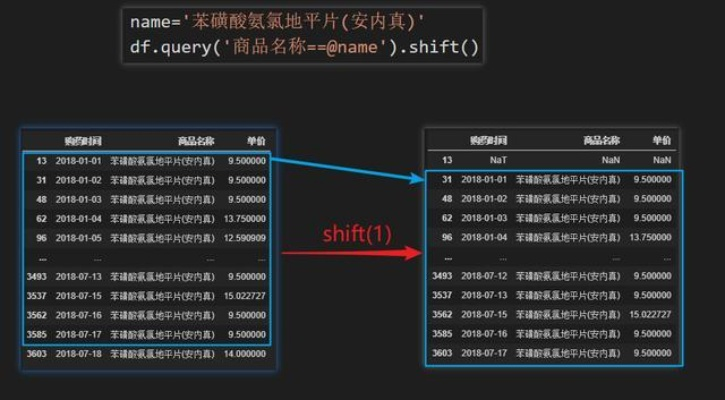

- 成功案例:2023年广州王女士通过区块链存证技术,锁定资金转入某关联公司账户

- 失败案例:北京李先生仅能证明平台账户关闭,无法提供资金最终去向

诉讼成本与收益比(现实考量)

- 基础诉讼费:1万元(标的额50万以下)

- 律师费:标的额的10-15%

- 案件周期:1-3年(平均)

- 赔偿率:刑事附带民事约60%-70%,民事独立诉讼约30%-40%

四大典型案例深度剖析

P2P爆雷型(刑事+民事)

- 案例背景:某平台实际控制人张某被判处有期徒刑8年,涉案金额12亿

- 民事赔偿:投资者通过刑事附带民事诉讼获赔85%本金

- 法律要点:刑事判决书可作为民事起诉依据

非法集资型(民事为主)

- 案例对比:上海A平台(无资质)VS 北京B平台(有备案)

- A平台:法院判决返还本金60%

- B平台:因"风险自担"条款不支持不当得利

- 关键区别:是否承诺保本保息

合规平台操作失误

- 典型案例:某基金销售平台因系统故障导致30万用户无法赎回

- 解决方案:平台主动协商垫付,法院未支持不当得利主张

- 法律启示:平台过错需证明直接因果关系

跨境投资维权

- 案例警示:某投资者在境外平台投资,因当地法律限制,国内法院以"无管辖权"驳回起诉

- 专业建议:提前确认投资平台是否在中国境内有合法运营实体

维权实操指南(附流程图)

证据收集清单(重点)

- 平台资质文件(备案编号、金融牌照)

- 投资合同及补充协议

- 银行/第三方支付流水(至少保留3年)

- 平台公告、客服聊天记录

- 风险提示书(关键证据)

诉讼策略选择

- 优先刑事报案:2023年全国P2P案件刑事报案成功率提升至45%

- 民事起诉要点:

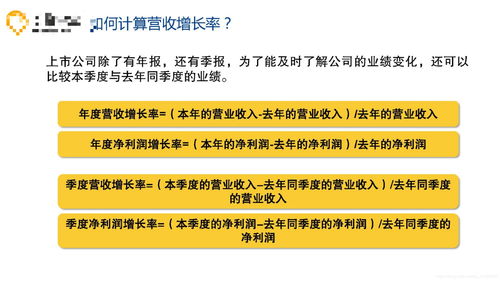

- 主张返还本金+资金占用利息(LPR四倍)

- 附带主张平台违法经营罚款

- 请求判令平台承担连带责任(如有关联公司)

新型维权工具

- 区块链存证:司法部"电子存证平台"已接入全国法院系统

- 群体诉讼:单个案件金额不足1万建议加入集体诉讼

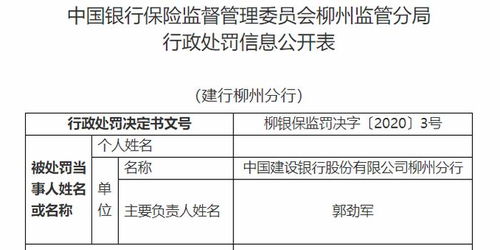

- 行政投诉:向银保监会、地方金融局提交《投诉建议书》

常见误区与风险提示

三个"绝对不能"

- 绝对不能伪造证据(可能构成伪证罪)

- 绝对不能超诉讼时效(2024年1月1日起实行3年倒计时)

- 绝对不能放弃刑事报案(民事赔偿依赖刑事判决)

四个"容易忽视"

- 忽视平台实际控制人信息(通过企查查/天眼查核查)

- 忽视资金流向中的"过桥账户"

- 忽视平台关联交易(如投资方与运营方存在亲属关系)

- 忽视诉讼财产保全(需在立案前申请)

五大法律风险点

- 平台主张"风险自担"条款有效(需结合格式条款解释)

- 平台主张已履行提示义务(需证明实际未提示)

- 平台主张已返还部分款项(需计算实际损失)

- 平台主张第三方代持(需破解代持协议)

- 平台主张资金用于合规业务(需证明业务真实性)

2024年最新法律动态

《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》修订要点

- 明确将"未取得金融牌照从事理财业务"纳入非法范畴

- 加强穿透式监管,要求平台披露资金投向

最高人民法院司法解释更新

- 2023年11月新规:对"资金池"操作模式直接认定违法

- 2024年1月新规:允许通过电子数据恢复原始合同

地方性司法实践差异

- 北京:对"自融平台"赔偿率普遍高于其他地区

- 深圳:对区块链存证证据采信率提升至78%

- 杭州:对"资金混同"认定标准最严格

专业建议与应对策略

优先选择"刑事报案+民事起诉"组合策略

- 刑事报案可触发监管介入,民事起诉可确保个人权益

- 案例数据:组合策略胜诉率比单一民事起诉高42%

注意诉讼时效管理

- 建议每半年向平台发《催款函》,保存送达回执

- 2024年1月1日起,微信、支付宝等平台将自动推送诉讼时效提醒

资金追回的优先级

- 优先追回本金(可主张本金+LPR利息)

- 次要追回收益(需证明收益来源合法性)

- 不可追回部分:平台运营成本、工作人员工资等

未来维权趋势预测

技术赋能方向

- AI合同审查:2025年将实现90%合同自动解析

- 区块链存证:成本将下降至人均50元/次

- 跨境证据调取:中欧电子证据互认机制2026年生效

立法完善方向

- 预计2025年出台《网络借贷信息中介机构条例》

- 建立投资者保护专项基金(按平台非法集资金额的20%计提)

诉讼模式创新

- 推广"在线调解+司法确认"模式(

与本文知识点相关的文章: