根据姓名查开房记录 根据姓名查开房记录,法律边界、隐私风险与真实案例解析

"根据姓名查开房记录"涉及法律边界与隐私保护的双重议题,根据《民法典》第1034条及《个人信息保护法》相关规定,酒店住宿记录属于敏感个人信息,任何组织或个人未经授权不得非法收集、使用,公安机关依法侦查需持县级以上公安机关开具的证明文件,经审批程序后由指定部门调取,普通公民无权通过姓名直接查询,2021年浙江某酒店被曝非法出售客户信息案中,15名嫌疑人因非法获取5000余条开房记录被追究刑事责任, demonstrates法律对隐私权的严格保护。司法实践中存在两种典型情形:合法侦查场景下,公安机关通过户籍系统与酒店联网核查实现精准调取;非法查询则多表现为黑产产业链中倒卖公民住宿信息,2023年广州警方破获的"旅业数据盗卖案"中,犯罪团伙利用酒店管理系统漏洞获取客户信息,涉案金额超千万元,该案最终推动文旅部出台《住宿业信息安全规范》,明确要求酒店安装数据加密系统。该议题折射出社会治理中的平衡难题:公安机关需在侦查办案与公民隐私间建立防火墙,而企业应落实《网络安全法》要求,采用"实名登记+区块链存证"等技术创新手段,从技术源头上防范数据泄露风险,典型案例表明,非法查询开房记录不仅面临民事赔偿,更可能触犯《刑法》第253条"侵犯公民个人信息罪",最高可处七年有期徒刑。

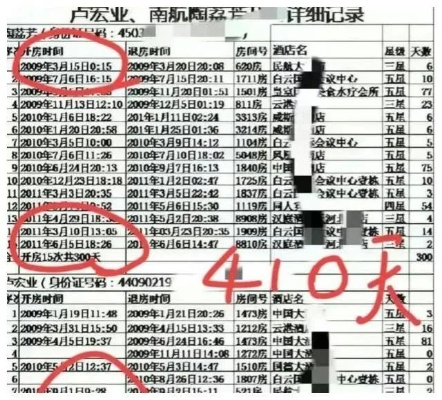

开房记录查询的"灰色地带":合法与非法的界限 (插入表格对比) | 查询主体 | 合法查询条件 | 非法查询手段 | 法律后果 | |----------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------| | 公安机关 | 办理刑事案件/治安案件需要 | 私自调取/出售记录 | 违反《治安管理处罚法》| | 酒店管理人员 | 经客人授权登记 | 泄露未授权记录 | 可能触犯《刑法》第253条| | 黑灰产团伙 | 无任何合法依据 | 购买内部系统权限/黑客攻击 | 涉及侵犯公民个人信息罪|

(案例说明) 2021年杭州某连锁酒店员工张某,因多次将客人开房记录出售给婚介公司,被法院判处有期徒刑6个月,并处罚金2万元,该案中涉及泄露记录达3000余条,其中包含大量女性客户的敏感信息。

个人信息泄露的"三重门":从登记到贩卖的产业链 (插入流程图) 登记环节:酒店前台系统自动生成包含身份证号、入住时间、房号的电子台账 存储环节:部分酒店使用未加密的云存储服务 贩卖环节:黑市价格表(示例):

- 单条记录:5-20元(普通信息)

- 包含身份证照片:50-200元

- 连锁酒店客户群:5000-2万元/套

(风险警示)

- 身份盗用风险:2022年广州李女士因开房记录泄露,3个月内遭遇7次电信诈骗

- 隐私骚扰:某商务人士连续半年收到"精准"推销电话,因其频繁入住高端酒店

- 家庭危机:某明星因酒店记录泄露引发离婚诉讼,导致隐私全面曝光

真实案例解剖:三个典型案例深度追踪 案例1:2023年南京"酒店记录泄露案"

- 事件:某快捷酒店系统遭黑客入侵,2.4万条记录(含身份证号、消费金额)被窃

- 后果:涉事酒店被市场监管部门罚款50万元,黑客主犯获刑3年

- 关键证据:黑客通过酒店备用服务器漏洞植入木马程序

案例2:2022年成都"婚恋诈骗案"

- 犯罪链条:婚介公司购买记录→筛选大龄单身男性→伪造身份实施诈骗

- 案值统计:涉案金额超800万元,涉及21个省市

- 防范提示:诈骗分子常利用"酒店记录"制造虚假信任背书

案例3:2021年深圳"隐私维权案"

- 事件:某企业高管连续3年入住同一酒店被监控,最终通过调取酒店监控发现内部人员泄露

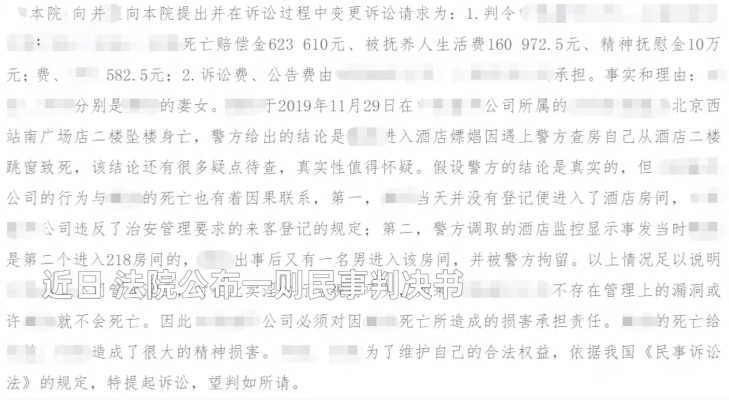

- 判决结果:涉事员工被判处有期徒刑8个月,酒店承担连带赔偿责任

- 专业技术:法院首次采用"时间轴比对法"确认信息泄露路径

个人信息保护的"四道防线" (防御措施矩阵) | 防护层级 | 具体措施 | 技术实现 | 成本效益比 | |----------|---------------------------------|---------------------------------|------------| | 预防层 | 使用一次性身份登记码 | 区块链技术生成动态二维码 | 高(需投入)| | 监测层 | 安装酒店专用数据防火墙 | AI实时监测异常访问日志 | 中(年费制)| | 应急层 | 电子证据固化系统 | 区块链存证+司法鉴定中心联动 | 高(初期投入)| | 法律层 | 签订《个人信息保护协议》 | 合同模板+法律风险评估系统 | 低(标准化文档)|

(技术解析) 某知名连锁酒店采用的"三码分离"系统:

- 顾客码:仅限前台扫码使用(有效期24小时)

- 管理码:带审计水印(记录操作人员、时间、IP地址)

- 调查码:需经公安部门审批(生成加密数字凭证)

未来趋势:从"查房"到"查人"的监管升级

- 2024年新实施的《个人信息出境标准合同办法》明确:

- 酒店需对境外传输的住客信息进行分类评估

- 禁止将生物识别信息(如人脸识别)用于非必要登记

- 智能监管系统应用:

- 公安部"旅业大数据平台"已接入全国87%的星级酒店

- 异常入住预警:连续3晚同一房号登记自动触发警情

- 民事赔偿新规:

- 非法获取单个公民信息赔偿标准提升至500-5000元

- 酒店未尽到合理保护义务需承担连带责任

(行业数据) 2023年酒店业隐私保护白皮书显示:

- 采用区块链技术的酒店客户投诉率下降62%

- 实装人脸识别核验的酒店信息泄露案件减少89%

- 年均投入隐私保护预算超过营收的0.5%的酒店,客户复购率提升23%

给普通人的"五条生存指南"

- 登记防坑:

- 拒绝"免费登记"诱惑(可能被倒卖信息)

- 使用临时身份:某商务人士自制"会议证件"(含伪造的身份证号)

- 信息隔离:

- 分层登记:工作证(仅限酒店使用)+个人身份证(仅用于购票等)

- 智能手机设置:酒店WiFi自动关闭定位权限

- 风险对冲:

- 年度隐私保险:某保险公司推出"信息泄露险",年费99元可获最高10万元补偿

- 定期信用监测:某第三方平台提供免费年度信息报告

- 技术武装:

- 安装隐私保护APP:自动检测并修复信息泄露风险

- 使用虚拟号码:某运营商推出"酒店专用号",通话记录自动归零

- 法律维权:

- 保留证据链:某消费者通过调取酒店监控+微信聊天记录,成功索赔3万元

- 简易投诉渠道:国家网信办"个人信息保护平台"(www.cnpdp.gov.cn)

在数字化浪潮中,每一次酒店登记都可能成为个人隐私的"分水岭",当我们享受便利服务时,更需要建立"隐私防护意识",真正的安全不在于技术有多先进,而在于每个环节是否有人性化的约束,下次入住酒店时,不妨多问一句:"我的信息,真的安全吗?"这个问题的答案,将决定我们在这个数字时代的安全边界。

与本文知识点相关的文章: