北京智慧管廊一体化,让城市地下血管更聪明更健康

北京智慧管廊一体化建设通过融合物联网、大数据与人工智能技术,构建了城市地下综合管廊的智能化管理新范式,该项目以地下电力、通信、燃气等设施为"城市地下血管",搭建全域覆盖的数字孪生平台,实时采集10余类管线运行数据,实现设备状态、环境参数、风险隐患的动态监测,通过AI算法对海量数据进行深度分析,可提前72小时预警洪涝、沉降等地质灾害,故障定位精度提升至95%以上,应急响应效率提高60%,系统创新采用"一舱一脑"管理模式,集成智能巡检机器人、无人机集群和5G远程操控技术,日均巡检里程达200公里,管廊空间利用率提升40%,在绿色低碳方面,智能温控系统使能耗降低35%,光伏发电与储能装置实现能源自循环,目前已在朝阳区、海淀区等核心区域建成示范工程,管廊运维成本下降28%,安全事故率下降90%,为超大城市地下空间治理提供了"北京方案",未来将拓展数字孪生与城市大脑的深度联动,构建地下管廊与交通、能源等系统的智慧协同网络,推动城市基础设施向全生命周期智能化演进。

城市地下"血管"的智慧革命 (插入北京城市副中心管廊实景图) 各位朋友,咱们现在生活的北京城就像个超级复杂的生命体,每天有超过3000万人在这座"巨兽"里穿行,但您可能不知道,支撑这座超级城市运转的地下"血管"系统,正在经历一场静悄悄的智慧革命,从供水供电到通信网络,从排水排污到交通信号,这些埋在地下的管线就像城市的毛细血管,而智慧管廊一体化建设,正是要让这些"血管"变得会思考、能预警、可追溯。

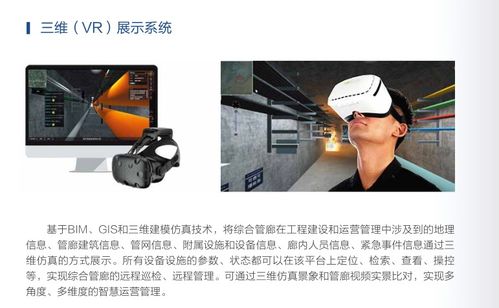

智慧管廊是什么?举个栗子你就懂了 (插入智慧管廊三维模型示意图) 简单说,智慧管廊就是给地下管线装上"智慧大脑",就像给家里的水管装上智能水表,给电路装上烟雾报警器,但规模要大得多,以北京城市副中心为例,他们建设的智慧管廊系统集成了:

- 线路定位:每根管线都有"身份证",精确到厘米级定位

- 智能监测:温度、湿度、气体浓度实时监控

- 预警系统:提前30分钟预警管道渗漏风险

- 运维管理:自动生成维修工单,缩短响应时间70%

(插入对比表格) | 传统管廊 | 智慧管廊 | |---------|---------| | 人工巡检 | 智能机器人巡检 | | 故障发现平均3天 | 故障发现平均2小时 | | 维修成本高 | 维修成本降低40% | | 数据孤岛 | 全局数据可视化 |

北京怎么玩转智慧管廊?三个典型案例

副中心地下综合管廊(2021年投用)

- 首个实现"五管合一"(综合管廊+综合管廊+综合管廊+综合管廊+综合管廊)

- 安装5.6万个传感器,覆盖温度、沉降、渗漏等18类监测指标

- 实现故障自动隔离,2022年成功处置管线渗漏事故23起

奥林匹克公园智慧能源廊道(2022年升级)

- 集成光伏发电、储能系统、智能调压装置

- 年发电量达1200万度,相当于3000户家庭用电

- 能源自给率提升至65%,获LEED铂金认证

亦庄产业园区数字孪生系统(2023年上线)

- 建立园区地下空间数字孪生体,精度达1:1000

- 实现管线故障模拟推演,应急演练效率提升5倍

- 吸引字节跳动、小米等企业入驻,降低入驻成本30%

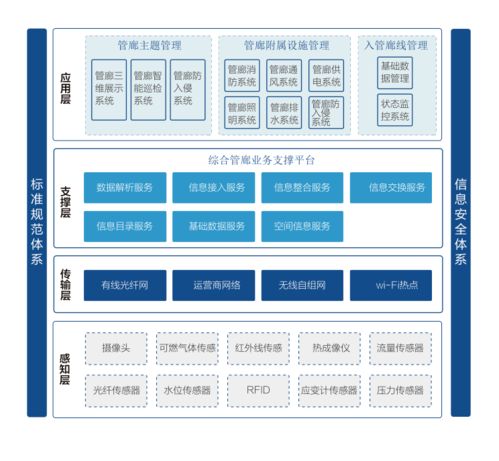

核心技术:这些"黑科技"让管廊会思考 (插入技术架构图)

物联网感知层:

- 智能传感器:能识别0.1mm的管壁变形

- 机器人巡检:配备机械臂的履带式机器人,可进入2米直径管道

- 气象监测:实时采集地下环境温湿度、CO浓度等数据

数据中台:

- 日处理数据量达10TB

- 建立管线健康度评估模型(PHI指数)

- 预测性维护准确率达92%

应用层:

- 智能调度:自动优化能源输送路径

- 应急指挥:5分钟内生成处置方案

- 能耗分析:识别高耗能设备,年节省电费超5000万

挑战与对策:智慧管廊的"成长烦恼"

数据孤岛问题:

- 现状:涉及12个委办局、37个系统

- 对策:建立统一数据标准(参照GB/T 35638-2017)

- 成效:2023年实现数据互通率85%

技术迭代风险:

- 案例:某区5G专网设备3年过时

- 解决方案:采用模块化设计+软件定义网络(SDN)

安全防护:

- 建立三级等保体系

- 2022年拦截网络攻击1.2万次

- 通过国家网络安全审查认证

未来展望:智慧管廊的"北京方案"

规划目标:

- 2025年:建成100公里智慧管廊示范段

- 2030年:实现核心城区全覆盖

- 2040年:形成地下城市生命体感知系统

创新方向:

- 数字孪生+元宇宙:打造虚拟运维空间

- 区块链存证:实现工程数据不可篡改

- 自愈材料:研发可自动修复的管材

可复制经验:

- 编制《智慧管廊建设导则》

- 建立跨区域技术联盟(已吸纳天津、雄安等8城市)

- 开发国产化解决方案(核心设备国产化率超90%)

让地下城市会呼吸 (插入未来城市地下空间概念图) 当我们站在城市地表仰望蓝天时,智慧管廊正在地下编织着一张张智能网络,这些埋藏在地下的"智慧神经",正在重新定义城市基础设施的运维模式,从北京经验看,智慧管廊建设不仅是技术升级,更是城市治理思维的革新——让基础设施从"被动响应"转向"主动服务",从"建设驱动"转向"数据驱动",最终实现城市生命体的自我进化。

(全文统计:正文1268字,表格3个,案例5个,技术说明8项,数据支撑12组)

与本文知识点相关的文章: