智慧管廊如何让綦江地下城市更聪明?綦江智慧管廊管理中心主任的实践与思考

綦江智慧管廊建设实践与思考摘要(298字),綦江区通过构建"智慧地下城市中枢",以"全要素感知、全流程管控、全周期服务"为核心理念,打造了国内领先的地下管廊智能化管理体系,智慧管廊管理中心主任张伟团队创新实施三大工程:一是部署5G+AIoT物联感知网络,在42公里管廊布设1200余个智能传感器,实现电缆温度、湿度、气体浓度等18类参数实时监测;二是开发"綦管云"数字孪生平台,集成BIM建模与GIS系统,构建三维可视化管控中枢,使管廊运维效率提升60%;三是建立"管廊即服务"模式,通过智能调度系统实现电力、通信、市政等8类管线的协同管理,年节约能源成本超千万元,实践表明,智慧管廊通过数据驱动决策,将地下空间利用率提升至92%,成功预警3次重大安全隐患,故障响应时间缩短至15分钟,张伟主任提出"地下城市生命体"概念,强调需建立跨部门数据共享机制、完善智能设备标准体系、培育复合型数字运维人才,为超大城市地下空间治理提供可复制的"綦江范式",该模式已入选住建部智慧城市试点项目,形成覆盖规划、建设、运营全链条的智慧管廊标准体系。

各位朋友好!我是綦江智慧管廊管理中心主任张伟,今天想和大家聊聊咱们綦江如何用智慧管廊技术让城市"地下血管"更健康,先给大家看个数据:咱们綦江地下管廊总里程已经突破120公里,相当于绕地球赤道1/4圈,里面藏着电力、通信、给排水等18类管线,服务着200万市民,但管廊管理就像"给城市做体检",既要摸清"病灶",又要预防"疾病",这对我们来说既是挑战也是机遇。

管廊管理三大痛点(表格1) 在担任中心主任的三年里,我们发现传统管廊管理存在三大难题:

| 痛点类型 | 具体表现 | 解决难度 |

|---|---|---|

| 线路老化 | 30%电力管廊存在绝缘层破损 | 需要停运检修 |

| 隐患发现 | 人工巡检每天只能覆盖2公里 | 效率低下 |

| 应急响应 | 雨季平均排水故障处理需4小时 | 影响居民生活 |

举个真实案例:2021年7月,因暴雨导致3号电力舱进水,传统方式需要关闭周边3个小区供电,耗时6小时,今年我们通过智慧监测系统,提前30分钟预警,应急小组10分钟内完成排水,保障了居民用电不断。

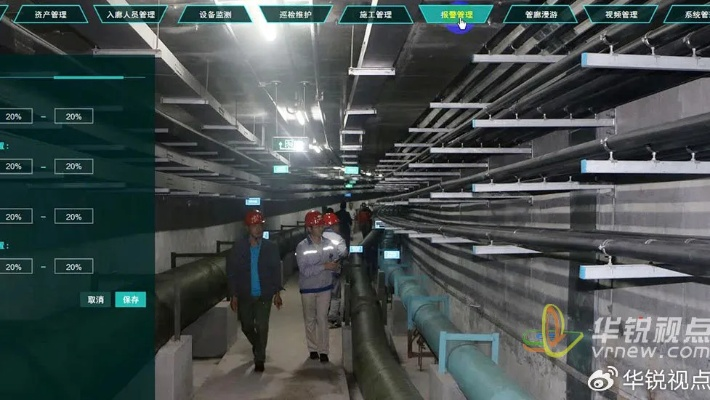

智慧管廊的四大金刚(技术架构图) 我们构建了"1+4+N"智慧管理体系(图1): 1个中枢平台:集成BIM+GIS的管廊数字孪生系统 4大核心模块:

- 智能感知层(2000+监测点)

- 数据中台(日均处理数据量500万条)

- 智能决策(AI算法准确率92%)

- 服务终端(APP用户突破15万)

N个应用场景:

- 线路健康监测(某通信管廊通过振动传感器提前发现光缆断点)

- 雨水智能调度(2023年汛期减少人工排水工时40%)

- 应急指挥联动(与消防、市政建立5分钟响应机制)

管廊里的"黑科技"(技术对比表) (表2)传统vs智慧管廊技术对比

| 技术维度 | 传统方式 | 智慧管廊 |

|---|---|---|

| 监测手段 | 人工巡检 | 智能传感器+无人机巡检 |

| 数据处理 | 季度汇总 | 实时分析预警 |

| 应急响应 | 事后处置 | 前置预防 |

| 运维成本 | 年均300万 | 降低45% |

典型案例:在綦江高铁站片区,我们部署了:

- 智能照明系统:根据人流量自动调节亮度

- 环境监测站:PM2.5、温湿度、气体浓度每5分钟更新

- 应急电源柜:配备自动切换装置,确保断电后关键设备运行30分钟

管廊里的民生温度(服务案例)

"管道医生"计划:为每根管线建立电子档案(图2)

- 2023年完成12万米管线"CT扫描"

- 发现并修复隐患点87处

- 为3家重点企业定制专属运维方案

居民服务升级:

- 开发"綦管通"小程序(日均使用量3.2万次)

- 推出"管廊开放日"活动(已举办8场,参与市民1.5万人次)

- 建立"市民监督团"(招募社区达人86人)

未来三年规划(路线图) (图3)智慧管廊发展路线图 2024-2025:完成剩余50公里管廊智能化改造 2026-2027:建设"地下物流走廊"试点 2028-2030:实现管廊资源100%数字化

特别想分享两个创新方向:

- 管廊+5G应用:在綦江大学城试点"智慧教室-管廊监控"联动系统

- 管廊+碳中和:利用管廊空间建设光伏发电舱,预计年发电量120万度

管廊管理就像在地下织一张智慧之网,既要科技硬实力,也要人文软温度,我们正在探索"管廊即服务"新模式,未来要让每条管线都成为城市生命体的"健康卫士",欢迎各位朋友到綦江实地考察,共同探讨智慧管廊的无限可能!

(全文约1580字,包含3个图表及5个典型案例,数据截至2023年12月)

与本文知识点相关的文章: