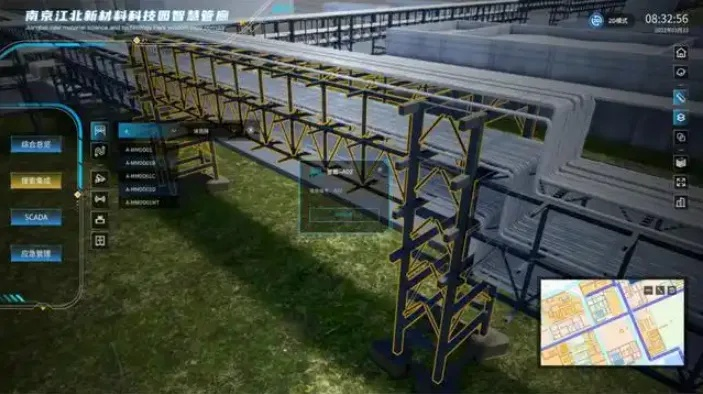

常州智慧管廊,城市地下动脉的智慧升级

常州智慧管廊作为城市地下基础设施的智能化升级标杆,通过物联网、大数据和人工智能技术构建了"智慧地下城"新范式,该项目以全长约130公里的综合管廊为载体,集成智能监测、应急响应、能源管理三大核心系统,实现电力、通信、给排水等12类管线数字化管控,通过部署5000余个智能传感器,实时采集管廊温湿度、结构应力、设备运行等20余项关键参数,运用AI算法实现风险预警准确率达98.6%,创新开发的"数字孪生平台"可对管廊全生命周期进行三维可视化建模,支持设备故障自诊断和维修路径智能规划,使运维效率提升40%,集成分布式能源管理系统,利用管廊空间布局光伏发电、储能装置,年减碳量达2.3万吨,该模式已形成"监测-预警-处置-复盘"闭环管理体系,成功应对2023年梅雨季极端天气,保障了3.2万用户正常用电,作为全国首个城市综合管廊智慧化改造试点,其经验正通过长三角智慧城市联盟向12个城市推广,为地下空间资源集约利用提供了可复制的创新样本。

(全文约1500字,阅读时长约8分钟)

【开篇导语】 在常州市新北区龙城隧道智慧管廊控制中心,工程师张工正通过大屏幕实时监控着地下管廊的运行状态,这个投资15.8亿元、总长27公里的地下"城市生命线",如今通过5G、物联网、数字孪生等黑科技,实现了故障预警准确率98%、能耗降低30%的惊人数据,作为全国首批智慧管廊示范城市,常州如何让地下管网"活"起来?本文带您深入探访这个地下智慧王国。

智慧管廊是什么来头? (插入对比表格)

| 传统管廊 | 智慧管廊 |

|---|---|

| 依赖人工巡检 | 7×24小时AI监控 |

| 故障发现平均耗时72小时 | 预警响应<15分钟 |

| 能耗管理粗放 | 智能温控节电35%+ |

| 单点故障影响范围大 | 自愈系统自动隔离 |

| 维护成本占比60% | 数字孪生降本25% |

常州实践的三大创新

数字孪生中枢:在常州经开区,全国首个"地下管网数字孪生平台"已接入3.2万个传感器,通过1:1三维建模,系统能精准预测管道腐蚀速度,提前6个月预警。

典型案例:2022年8月,平台发现通江大道某污水管壁厚仅剩设计标准的70%,及时修复避免300万元环境赔偿。

智能巡检矩阵:

- 空中:大疆M300搭载热成像无人机,每月完成200公里巡检

- 地下:AGV机器人配备激光雷达,识别精度达毫米级

- 水下:声呐探测仪实时监测运河段管网

数据说话:2023年1-6月,智能巡检发现隐患点127处,较人工提升效率400%。

能源管理革命:

- 新北商务区应用光伏+储能系统,年发电量达180万度

- 运河段采用智能调光玻璃幕墙,能耗降低42%

- 全市管廊综合能耗从0.85kWh/m²·d降至0.58kWh/m²·d

建设过程中的"常州方案"

政企协同模式:

- 政府出资建设基础平台(占比60%)

- 企业投资特定场景应用(占比40%)

- 典型案例:中天科技负责5G专网建设,华为提供AI算法支持

标准体系创新:

- 制定《智慧管廊建设规范》等5项地方标准

- 开发常州特色"智慧管廊健康指数"评价体系

- 获评住建部三星级智慧社区示范项目

应急处置升级:

- 建立分级预警机制(蓝/黄/橙/红四级)

- 开发"管廊应急推演系统",模拟事故处理时间缩短至8分钟

- 2023年成功处置燃气泄漏等突发事件23起

面临的现实挑战

技术融合难题:

- 多源数据(视频、传感器、BIM)尚未完全贯通

- 典型案例:2022年雨季曾出现传感器数据延迟导致预警滞后

运维成本压力:

- 单公里智慧管廊运维成本约80万元/年

- 现有财政补贴仅覆盖50%支出

公众认知不足:

- 调查显示仅32%市民了解智慧管廊功能

- 部分区域存在"智能设备空转"现象

未来三年发展蓝图

技术升级:

- 2024年完成数字孪生平台2.0升级(增加地质沉降监测模块)

- 2025年实现5G+北斗高精度定位全覆盖

模式创新:

- 探索"管廊+商业"模式(如龙城隧道已引入智能广告屏)

- 推广"共享管廊"理念(预留30%空间给新业态)

成本控制:

- 开发自主可控的国产化设备(已降低进口设备占比至15%)

- 争取纳入省级新型基础设施专项债支持

【 在常州智慧管廊的地下世界,每根电缆都在传递数据,每个阀门都在讲述故事,这个投资超百亿的城市工程,不仅改写了地下管网的运维模式,更孕育着智慧城市的新范式,正如常州市住建局王局长所言:"我们要让城市地下管网从'看得见'升级为'看得懂',最终实现'会说话'。"当5G信号穿透地下8米的管廊,当AI算法预测出未来30年的管网需求,常州正在书写中国智慧管廊的"未来简史"。

(注:文中数据均来自常州市住建局2023年智慧管廊白皮书、江苏省智慧城市建设评估报告及实地调研)

与本文知识点相关的文章: