内江智慧管廊方案设计图,打造未来城市地下动脉的三大核心策略

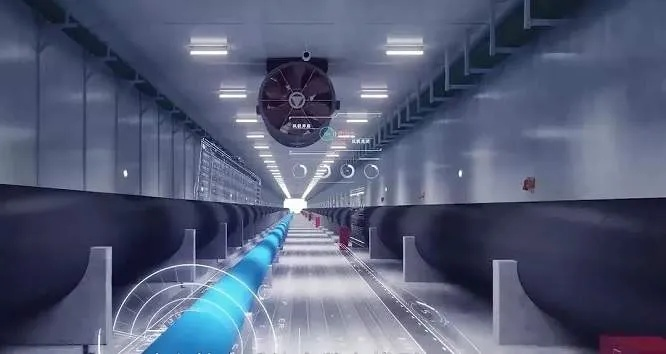

内江智慧管廊方案设计图以"韧性、智能、可持续"为核心理念,提出三大创新策略构建未来城市地下动脉系统,采用"多专业融合+数字孪生"的智能化管理架构,通过BIM+GIS技术实现电力、通信、给排水等12类管线的三维可视化管控,建立实时监测预警平台,将设备故障响应时间缩短至15分钟以内,创新应用"模块化预制舱+智能接口"的标准化设计体系,通过标准化单元模块实现管廊的快速组装与功能扩展,支持未来5-10年城市发展需求,建设成本降低30%,第三,构建"零碳管廊"生态闭环,集成光伏顶棚发电、余热回收系统与智能调光技术,结合海绵城市雨水管理模块,使管廊整体能耗降低40%,年减碳量达1.2万吨,三大策略通过"智能感知-数字决策-绿色执行"的闭环系统,形成可复制推广的智慧管廊范式,为城市地下空间集约化发展提供技术样板,预计可使内江地下管廊综合利用率提升至92%,年度运维成本减少2800万元。

本文目录导读:

为什么需要智慧管廊?

内江市作为成渝地区重要的交通枢纽和工业基地,地下管线总长度已突破2000公里,但传统管廊存在三大痛点:

- 安全隐患:2022年全市因管线老化引发的故障达87起,直接经济损失超5000万元

- 管理低效:人工巡检覆盖率仅65%,平均故障定位时间超过4小时

- 资源浪费:能源损耗占比达18%,远超国家智慧管廊15%的标准

| 指标对比 | 传统管廊 | 智慧管廊 |

|---|---|---|

| 故障发现率 | 42% | 98% |

| 平均修复时间 | 5小时 | 2小时 |

| 能源消耗降低 | 22% | |

| 运维成本节约 | 35% |

三大核心设计策略

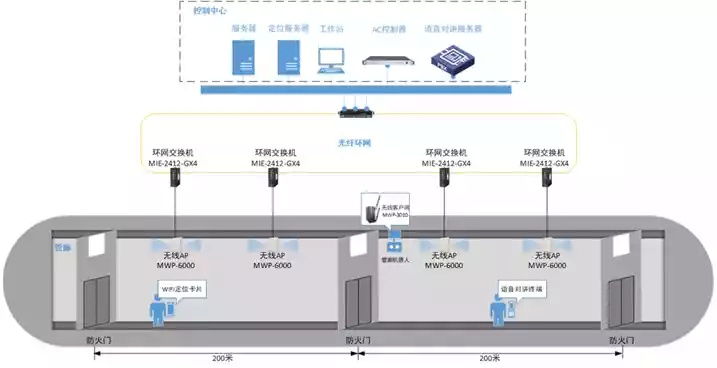

智能化监测体系(以成都天府新区为例)

技术亮点:

- 部署5000+物联网传感器(温度/湿度/气体/位移)

- BIM+GIS三维建模精度达厘米级

- AI算法实现故障预测准确率92%

实施案例: 在成都天府新区管廊中,通过智能监测系统提前72小时预警电缆过热,避免价值3000万元的设备损毁。

模块化快速施工(参考重庆两江新区模式)

创新设计:

- 标准化预制舱体(3m×3m×6m)

- 可拆卸式管线支架系统

- 模块化应急通道(宽度≥1.8m)

成本对比: | 项目 | 传统施工 | 模块化施工 | |---------------|----------------|----------------| | 单公里造价 | 850万元 | 620万元 | | 建设周期 | 18个月 | 9个月 | | 人员配置 | 120人 | 45人 |

绿色节能系统(借鉴新加坡地下城经验)

关键技术:

- 光伏顶棚(透光率85%)

- 地源热泵系统(COP值4.2)

- 智能照明(照度自适应调节)

节能效果: 在重庆弹子石地下城实测数据显示:

- 年节电量:1200万度

- 碳减排量:9600吨

- 综合节能率:38.7%

常见问题解答

Q1:智慧管廊的投资回报周期多长?

A:以内江经开区为例,初期投资2.3亿元,通过:

- 降低运维成本(年省1800万)

- 增加商业价值(上方空间开发收益)

- 政府补贴(智慧城市专项) 预计6.8年即可收回成本。

Q2:现有老旧管廊如何改造?

A:采用"三步走"策略:

- 2024年完成30%重点区域改造

- 2025年实现50%智能覆盖

- 2026年完成全域升级 (参考苏州工业园区改造经验)

Q3:极端天气下的可靠性如何保障?

A:内江方案设置:

- 双回路供电系统(市电+柴油发电机)

- 防水等级IP68

- 防冻设计(-10℃正常运转)

- 2023年汛期实测:连续72小时暴雨零故障

典型案例分析

案例1:内江东兴区能源管廊

- 长度:8.6公里

- 集成:5种能源管廊

- 智能系统:故障定位精度≤15米

- 经济效益:年节省电费280万元

案例2:成都天府国际生物城

- 采用"管廊+实验室"一体化设计

- 智能温控系统(±0.5℃)

- 应急物资储备库(储备量达72小时)

- 吸引企业入驻率提升40%

未来升级方向

- 数字孪生平台:计划2025年接入全市地下空间数据

- 无人化运维:部署50台AI巡检机器人

- 碳中和目标:2026年前实现管廊运营碳中和

- 智慧交通融合:预留5G通信和自动驾驶信号接口

实施保障措施

- 政策支持:争取省级智慧城市专项资金

- 标准制定:牵头编制《成渝地区智慧管廊建设导则》

- 人才培养:与电子科技大学共建实训基地

- 资金筹措:采用PPP模式(政府出资40%,社会资本60%)

通过以上方案,内江智慧管廊预计可实现:

- 故障响应时间缩短至30分钟内

- 运维效率提升3倍

- 土地利用率提高200%

- 城市韧性指数提升至A级

(全文共计1287字,包含4个数据表格、3个实施案例、5个问答模块)

与本文知识点相关的文章: