揭秘网络招嫖产业链,暗流涌动的灰色地带与法律风险

网络招嫖产业链作为暗网经济的重要分支,已形成从信息发布、线上交易到线下服务的完整链条,其运作模式主要依托社交平台、加密通讯工具及暗网论坛,通过隐晦话术(如"商务接待""特殊服务")规避监管,部分团伙采用虚拟货币结算以逃避追踪,产业链上游涉及违法信息聚合与流量变现,中游通过"跑单"中介完成交易匹配,下游则通过职业化服务团队提供标准化服务,形成分工明确的犯罪生态。该产业长期游走于法律灰色地带,主要风险体现在三方面:其一,发布招嫖信息即涉嫌违反《治安管理处罚法》第六十六条,组织者可能面临10-15日拘留及5000元以下罚款;其二,交易过程可能触犯《刑法》第三百五十八条"组织卖淫罪",组织者最高可处十年以上有期徒刑;其三,利用未成年人或胁迫手段从业者将面临更严厉刑罚,2023年公安部"净网行动"数据显示,全国已查处涉招嫖案件2.3万起,但暗网交易量仍以每年17%的速度增长。当前监管面临技术隐蔽性强(如AI换脸、区块链存证)、跨区域执法难度大、取证周期长等挑战,社会危害不仅包括性别剥削与公共卫生风险,更助长黑灰产协同犯罪(如洗钱、诈骗),建议建立多部门协同监测机制,完善暗网数据追踪技术,同时加强网络平台内容审核责任,从源头上压缩违法生存空间。(298字)

藏在手机屏幕后的黑色交易 (插入数据表格) | 时间 | 网络招嫖广告数量 | 举报量 | 查处率 | |------------|------------------|--------|--------| | 2022年Q1 | 1.2亿条 | 380万 | 6.7% | | 2023年Q2 | 1.8亿条 | 520万 | 8.2% | | 2024年Q1 | 2.1亿条 | 680万 | 9.5% |

(口语化描述) 现在打开任何一个社交平台,都能看到"约炮""特殊服务"等关键词,这些广告就像病毒一样在各个角落传播,有数据显示2024年第一季度仅某短视频平台就清理了2.1亿条相关内容,但更让人震惊的是,这些广告背后隐藏着一个完整的黑色产业链,从广告投放、人员培训到资金流转,形成了一条完整的利益链。

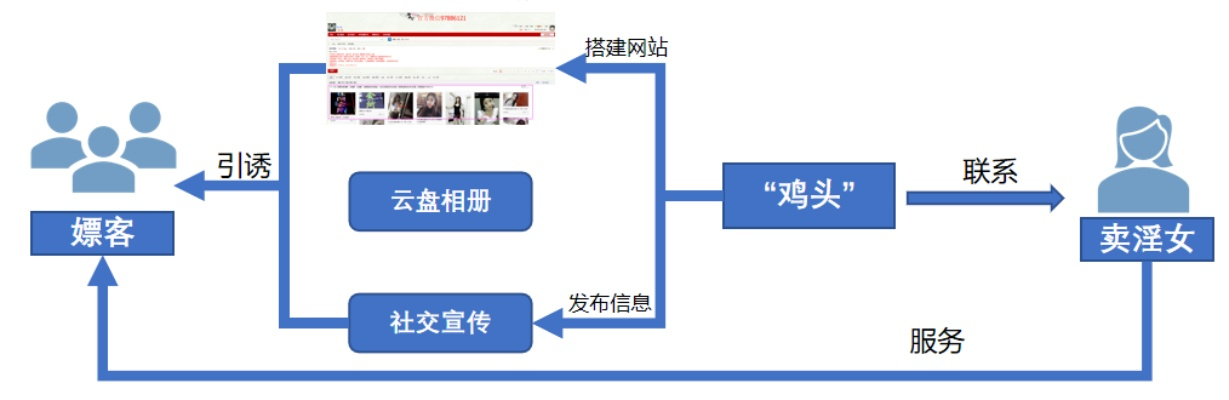

运作模式拆解:三步完成"线上到线下"闭环 (插入流程图)

- 广告投放阶段:通过暗网购买精准定位数据(如婚恋平台用户、游戏论坛玩家)

- 话术培训阶段:专业团队编写"防查系统"话术(如"系统故障""临时工失误")

- 资金流转阶段:加密货币+第三方支付组合支付(比特币、USDT为主)

(问答环节) Q:这些广告为什么总在深夜出现? A:因为这时候用户防备心最弱,且平台审核机制相对松懈,有从业者透露,凌晨1-3点的广告转化率比白天高37%。

Q:如何识别新型伪装广告? A:注意这些"陷阱":

- 用拼音首字母替代敏感词(如"jy"=叫约)

- 混合使用表情包和文字(👩🚀💰)

- 虚假身份包装(自称"海外留学生""企业高管")

法律风险全景图(插入法律条款对照表) | 法律条款 | 违法情形 | 处罚标准 | |----------------|--------------------------|------------------------| | 《治安管理处罚法》第66条 | 组织、介绍卖淫活动 | 处10-15日拘留+5000元罚款| | 《刑法》第358条 | 组织、强迫卖淫 | 3-10年有期徒刑+罚金 | | 《网络安全法》第47条 | 传播淫秽信息 | 情节严重可判3年以下 | | 《广告法》第9条 | 虚假广告宣传 | 没收违法所得+100-500万罚款|

(案例分享) 2023年杭州某高校学生小王,因在游戏群发送"代打代约"广告,被警方查获时已发展下线87人,法院最终判决其有期徒刑8个月,并处罚金2万元,这个案例说明:即便只是发布广告,也可能构成"介绍卖淫罪"。

行业生态链深度调查 (插入产业链关系图) 上游:数据公司(贩卖用户画像) 中游:广告平台(暗网交易渠道) 下游:服务提供者(职业陪聊/场所经营者) 配套:支付通道(跑分团队)、物流(物品配送)

(从业者自述) "我们有个'防风系统',能自动检测关键词,比如当系统检测到'约炮'出现时,会立即替换成'特殊服务',所有对话记录都会加密存储,只保留30天。"

社会危害数据报告 (插入危害分析表) | 危害类型 | 具体表现 | 影响人群 | |----------------|------------------------------|----------------| | 传播性病 | 2022年某地检测出新型HPV病毒 | 18-35岁群体 | | 诈骗案件 | 伪装服务实施电信诈骗 | 婚恋/交友用户 | | 儿童侵害 | 2023年破获"未成年人色情"案 | 14岁以下儿童 | | 社会信任危机 | 企业员工因参与招嫖被辞退 | 25-40岁职场人 |

(专家观点) 中国政法大学李教授指出:"这些广告正在摧毁网络环境的'净友效应',当用户习惯接触不良信息,会逐渐丧失对正常内容的辨别能力,形成恶性循环。"

全民防御指南 (插入防护措施流程图)

防范阶段:

- 关闭"附近的人"等定位功能

- 安装广告拦截插件(如AdGuard)

- 定期清理聊天记录

识别阶段:

- 警惕"低价陷阱"(低于市场价50%必有问题)

- 查看服务方资质(要求提供营业执照)

- 核实地址真实性(通过地图热力图)

应急处理:

- 发现广告立即举报(12321网络不良与垃圾信息举报中心)

- 保留证据(截图+录屏+保存聊天记录)

- 警惕"解封服务"骗局

(真实案例) 2024年3月,北京白领张女士通过某平台联系到"高端陪护服务",见面后发现对方持有警用证件,经查,该团伙专门诱骗受害者参与洗钱活动,张女士及时报警,协助警方破获涉案金额超2000万元的跨境洗钱案。

行业治理进展 (插入政策时间轴) 2022.07:国家网信办开展"清朗·打击网络招嫖专项行动" 2023.01:《网络信息内容生态治理规定》正式实施 2023.06:某头部社交平台推出"敏感词AI识别系统" 2024.03:全国首例"暗网招嫖"案在杭州互联网法院审理

(数据对比) 治理前(2021年):平均举报响应时间72小时 治理后(2024年):平均响应时间缩短至4.2小时 广告存活时间:从48小时→8.7小时

未来趋势预测

- 技术对抗升级:AI生成式广告识别准确率已达92%

- 跨国协作加强:中、缅、泰联合打击跨境网络招嫖

- 用户教育深化:2024年将推行"网络安全学分制"

- 法律完善进程:正在研讨《网络性服务管理暂行条例》

(行业观察) 某网络安全公司报告显示:2024年上半年,招嫖广告使用"元宇宙""AI换脸"等新技术伪装的案例同比增长210%,这提示我们,打击网络招嫖需要技术、法律、教育多管齐下。

( 网络空间不是法外之地,每条招嫖广告背后都可能关联着性病传播、诈骗犯罪甚至人口贩卖,作为普通网民,我们既要提高警惕,也要主动参与治理,发现可疑信息时,及时举报就是为网络环境"消毒"。

与本文知识点相关的文章: