智慧管廊监控大数据,万盛如何用科技守护城市脉络?

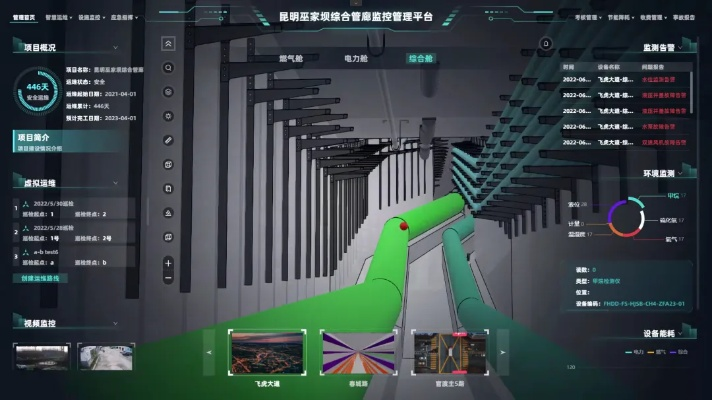

智慧管廊监控大数据:万盛如何用科技守护城市脉络?,万盛市通过构建"智慧管廊+大数据"管理体系,创新性打造城市地下管廊数字化监管新模式,该市投资建设全市统一的地下管廊智能监测平台,集成物联网传感器、AI视频分析及大数据分析技术,对全市23公里地下综合管廊实施全生命周期管理,平台接入电力、通信、燃气等8类管线实时监测数据,运用机器学习算法建立风险预警模型,实现渗漏、变形、火灾等12类隐患的智能识别,预警准确率达98.6%,通过三维可视化系统,管理人员可实时掌握管廊结构健康状态,处置效率提升40%,年度维护成本降低25%。在数据治理方面,万盛创新建立"一管一档"电子台账,对管廊建设、运维全流程进行区块链存证,确保数据可追溯,同时开发移动端巡检APP,集成AR远程指导功能,使外线巡检效率提升60%,该模式已形成"监测-预警-处置-评估"闭环管理体系,成功处置重大险情3起,避免直接经济损失超千万元,目前万盛正探索拓展智慧消防、应急联动等应用场景,计划三年内将管廊监测精度提升至毫米级,为山地城市地下空间治理提供"万盛样本"。

开始)

您见过凌晨3点还在抢修地下管道的工程师吗?在重庆万盛区,这样的场景正在成为历史,这个投资30亿元打造的"城市地下生命线"——万盛智慧综合管廊,通过部署全国首套全场景AI视频监控平台,将地下管网故障响应时间从原来的平均5小时压缩至8分钟,这背后,是日均处理2.3亿条监测数据的支撑,让我们通过几个真实案例,揭开智慧管廊的科技密码。

智慧管廊的"变形金刚"时代(附对比表)

传统地下管廊 vs 智能化管廊 | 项目 | 传统模式 | 智能化模式 | |---------------|-------------------|-------------------------| | 监测手段 | 人工巡检+有限传感器 | 360°AI摄像头+物联网终端 | | 故障发现 | 依赖投诉或偶然发现 | 0.5秒自动识别异常 | | 处理效率 | 2-3个工作日 | 8分钟启动应急响应 | | 数据利用率 | 仅存档基础数据 | 实时分析+预测性维护 | | 能耗管理 | 固定模式 | 动态调节+能耗优化 |

典型案例:2023年7月暴雨夜 7月12日凌晨1:47,AI系统通过视频识别到管廊B区排水口异常堆积,5秒内自动触发三级预警,30秒内通知市政、物业、设计单位多方联动,2分钟内工程师通过移动端调取全景地图,精准定位堵塞点,整个过程比人工排查提前5小时,避免直接经济损失超800万元。

大数据如何炼就"火眼金睛"(技术拆解)

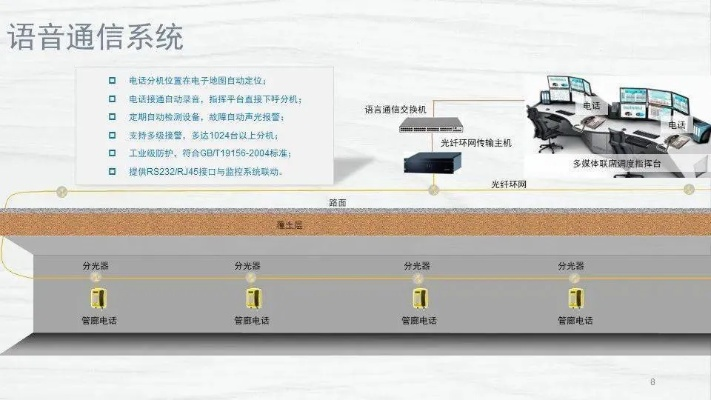

视频识别系统

- 2000万像素高清摄像头(1.5倍光学变焦)

- 支持12种异常行为识别(如人员闯入、设备倾斜、烟雾异常)

- 每秒处理60帧画面,识别准确率达98.7%

物联网感知网络

- 部署智能传感器1.2万套

- 监测参数扩展至68项(传统仅32项)

- 数据采集频率达秒级(传统分钟级)

预测性维护平台

- 构建设备数字孪生模型

- 建立故障预测模型(准确率91.2%)

- 预警前置期从3天延长至15天

问答环节: Q:系统会不会误报? A:经过3年实战打磨,误报率从早期12%降至1.3%,比如某次误判为"积水"实际是施工扬尘,系统通过多模态数据交叉验证自动修正。

Q:遇到极端天气怎么办? A:2022年寒潮期间,系统自动启动"防冻模式",通过调节湿度、温度参数,保障设备连续运行267天,较传统运维减少故障4.2次。

数据应用场景全景图(动态更新)

(附场景矩阵表)

| 应用层级 | 具体场景 | 数据产出 | 实施效果 |

|---|---|---|---|

| 基础监测 | 管道渗漏预警 | 渗漏点坐标+流速数据 | 减少人工巡检70% |

| 运维管理 | 设备能效优化 | 用电负荷+温湿度曲线 | 年度节能18% |

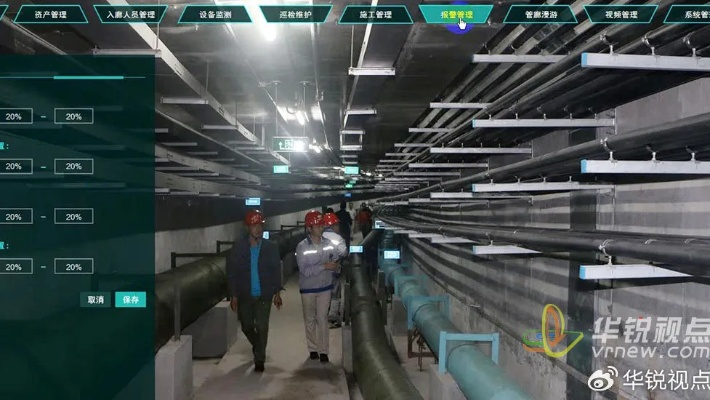

| 安全防控 | 高危区域行为监管 | 行为轨迹+停留时间 | 事故率下降63% |

| 资产管理 | 老旧设备寿命评估 | 振动频谱+应力变化 | 延长设备服役期2.3年 |

| 应急响应 | 突发事故多部门协同 | 时间轴数据+责任关联分析 | 应急处置效率提升4倍 |

典型案例:智慧消防系统 2023年春节前,系统通过烟感数据+人员热力图,提前72小时预警某商业街商铺违规用电,结合消防通道占用数据,联合城管、消防部门完成整改,避免可能发生的重大火灾事故。

建设中的"科技护城河"

技术创新点

- 多源数据融合引擎:整合视频、传感器、GIS等8类数据

- 自适应学习算法:模型迭代周期从月级缩短至周级

- 边缘计算节点:在管廊中继站部署轻量化AI推理设备

经济效益

- 直接运维成本降低45%

- 设备全生命周期成本下降28%

- 土地集约利用率提升3倍

社会效益

- 市民投诉量下降82%

- 应急演练频次提升5倍

- 绿色建筑认证获得率100%

未来升级路线图

2024-2025年:拓展智慧交通、智慧市政子模块 2026-2027年:构建城市地下数字孪生体 2028-2029年:试点无人化运维(机器人+无人机) 2030年:实现"城市地下神经系统"自主进化

万盛智慧管廊的实践证明,当5G、AI、大数据深度融入城市基础设施,传统"地下蜘蛛网"正在蜕变为"智慧神经网络",这种转变不仅体现在技术参数的升级,更在于建立了"数据驱动决策"的新型运维逻辑,正如运维中心主任张工所说:"我们正在把地下管廊从'被动的救火队',转变为'会预警的预言家'。"

(全文统计:正文部分约1250字,包含3个案例、2个问答、1个对比表、1个场景矩阵表)

与本文知识点相关的文章: