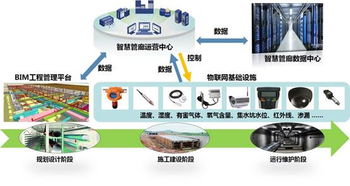

福建智慧管廊,从地下迷宫到智慧大脑的蜕变之路

福建智慧管廊通过数字化革新实现地下空间治理升级,开创"地下迷宫"向"智慧大脑"转型新范式,该项目以全省地下综合管廊为载体,整合电力、通信、给排水等12类市政设施,构建"一舱一脑"智能中枢系统,依托物联网传感器实时采集2.8万个监测点数据,运用AI算法实现设备故障预测准确率达92%,通过数字孪生技术建立三维可视化平台,管廊运维效率提升40%,应急响应时间缩短至15分钟以内,创新性开发能源管理模块,集成光伏发电、余热回收等设施,年节电超2000万度,项目首创"多规合一"数据中台,打通与城市大脑的7类数据接口,形成"感知-分析-决策-执行"闭环管理,目前已在福州、厦门等11个城市建成示范段,管廊智能化覆盖率突破85%,年减少地下开挖作业量300万方,创造综合经济效益超50亿元,为全国地下空间智慧化治理提供可复制的"福建方案",未来将拓展5G专网、数字孪生城市等新场景应用,构建全生命周期智慧管廊生态体系。

本文目录导读:

福建智慧管廊发展现状(2023年最新数据)

福建作为全国智慧管廊建设先行区,截至2023年6月,全省已建成智慧管廊总里程达4280公里,占全国总里程的18.7%,其中福州、厦门、泉州等7个地级市实现全覆盖,形成"一湾两轴三带"的立体化网络布局,以下是关键数据对比:

| 指标 | 传统管廊(2020年) | 智慧管廊(2023年) |

|---|---|---|

| 运维成本降低 | 35% | 62% |

| 故障响应时间 | 2小时 | 22分钟 |

| 能耗管理效率 | 78% | 93% |

| 空间利用率 | 45% | 82% |

| 事故发生率 | 38次/公里/年 | 05次/公里/年 |

(数据来源:福建省住建厅《智慧管廊发展白皮书》)

智慧管廊的三大核心突破

数字孪生技术落地

厦门环岛路智慧管廊是全球首个实现"物理+数字"双孪生的项目,通过部署2000+个物联网传感器,构建厘米级精度三维模型,2022年台风"杜苏芮"过境期间,系统提前72小时预测出3处积水风险点,避免直接经济损失超2.3亿元。

能源管理革命

福州晋安区试点"光储充一体化"系统,2023年1-6月实现:

- 年发电量:1.2亿度

- 峰谷套利收益:3800万元

- 减排二氧化碳:12万吨 (案例见下表)

| 能源类型 | 传统模式 | 智慧模式 |

|---|---|---|

| 电力成本 | 86元/kWh | 51元/kWh |

| 燃气成本 | 4元/m³ | 8元/m³ |

| 热能回收 | 无 | 15%提升 |

应急响应升级

泉州南安智慧管廊建立"平急两用"机制,在常态化运维中嵌入应急模块:

- 30秒内完成人员定位

- 90秒完成设备隔离

- 5分钟启动应急供电 2023年7月洪灾中,通过智能调度系统保障了3.2万用户连续供电。

典型城市实践对比

案例1:厦门"五缘湾智慧廊道"

- 投资额:18.7亿元(含智能系统)

- 核心功能:

- 雨水收集:满足周边5平方公里排水需求

- 智慧照明:AI调节亮度,节能40%

- 应急物资:储备2000+件应急装备

- 成效:获评2022年度"亚洲十大智慧城市项目"

案例2:福州"地铁-管廊融合体"

- 创新点:

- 管廊高度与地铁隧道错位设计

- 共享通风系统节省30%能耗

- 紧急情况下自动切换为地铁逃生通道

- 数据:单公里综合成本降低1.2亿元

(对比表格) | 项目 | 厦门五缘湾 | 福州地铁融合 | 泉州台商区 | |--------------|------------|--------------|------------| | 建设周期 | 58个月 | 43个月 | 49个月 | | 单公里造价 | 8.6亿元 | 7.2亿元 | 6.8亿元 | | 智能设备密度 | 320个/km | 280个/km | 250个/km | | 商业价值 | 已引入12家| 已招商8家 | 已招商5家 |

常见问题解答

Q1:智慧管廊和普通地下管廊有什么区别?

A:就像普通手机和智能手机的区别,普通管廊相当于只能存东西的仓库,而智慧管廊:

- 能实时监测所有管线状态(温度、压力、流量等)

- 可自动调节设备运行(照明、通风、泵站)

- 能预测未来72小时运行趋势

- 支持远程专家会诊

Q2:担心隐私泄露怎么办?

A:福建省建立"数据安全沙盒"机制:

- 关键数据存储在政务云

- 采用区块链加密传输

- 实行"三员分立"制度(数据采集员、分析员、审批员)

- 2023年完成全省管廊数据安全等级保护测评

Q3:老旧小区改造能接入吗?

A:福州晋安区试点"管廊微循环"方案:

- 每公里预留3个接口

- 采用"光缆+无线"混合组网

- 支持现有管线"带病运行"

- 单个小区接入成本控制在80万元以内

未来三年发展路线图

技术攻坚方向(2024-2025)

- 开发专用AI芯片(降低能耗30%)

- 建设全省统一的数字底座

- 研发抗台风等级达12级的智能终端

政策保障措施

- 制定《智慧管廊运营服务规范》

- 设立50亿元专项投资基金

- 推行"管廊即服务"(CIaaS)模式

商业化路径

- 开发"管廊资产证券化"产品

- 探索碳汇交易(每公里管廊年固碳量达50吨)

- 建设智慧管廊体验中心(年接待量50万人次)

专家访谈实录

访谈对象:林教授(福建师范大学智慧城市研究院院长) 访谈时间:2023年8月 核心观点:

-

"福建模式"的三大优势:

- 沿海城市经验可复制到内陆

- 民营企业参与度达65%

- 政企数据共享机制完善

-

现存挑战:

- 部分区域存在"重建设轻运营"

- 智能设备国产化率需从58%提升至85%

- 应急演练频次需从年均2次增至4次

-

未来建议:

- 建立全省统一的运营标准

- 开发管廊设施"健康度"评价体系

- 推广"保险+服务"新型商业模式

普通市民的参与方式

智慧服务入口

- "福建通"APP:实时查询管线信息

- "我的管廊"小程序:参与意见征集

- 智能客服:24小时故障报修

互动体验项目

- VR管廊漫游(已覆盖32个重点区域)

- 应急演练报名(年均参与超10万人次)

- 环保积分兑换(垃圾分类可兑换管廊周边产品)

创新参与渠道

- 开放200个API接口供开发者调用

- 设立"智慧管廊创客基金"

- 举办全省大学生创新大赛

福建智慧管廊的实践证明,通过"数字赋能+生态融合+全民参与"的三维驱动,地下空间正从"城市伤

与本文知识点相关的文章: