邳州乡村小学现状调查,硬件升级与教育公平的平衡路

邳州乡村小学现状调查与教育公平发展路径研究摘要,邳州作为苏北教育重镇,其乡村小学硬件升级与教育公平的实践具有典型研究价值,调查显示,近五年累计投入2.3亿元完成校舍改造,新建多媒体教室覆盖率达78%,但城乡教育资源配置仍存在显著差异:城区小学生均教学设备值达乡村学校的2.4倍,英语教师持证率相差31个百分点,硬件升级过程中呈现"重设施轻内涵"倾向,部分学校出现设备闲置与师资结构性短缺并存现象,教育公平维度分析表明,乡村学校在优质课程资源获取、教师专业发展、学生综合素质培养等方面存在系统性短板。研究提出"三阶平衡发展模型":初级阶段通过政府专项转移支付建立硬件基准标准,中级阶段构建城乡教师轮岗的"1+N"共同体,高级阶段依托数字教育云平台实现课程资源共享,典型案例显示,实施"智慧教室+双师课堂"模式的试点校,学生学业成绩标准差缩小42%,家长满意度提升至86%,建议建立动态监测机制,将教育公平指标纳入乡村振兴考核体系,通过财政投入差异化、资源供给精准化、师资配置流动化等组合策略,实现硬件升级与教育公平的协同发展,该模式为同类地区破解乡村教育"有形无神"困境提供了可复制的实践路径。

最近去邳州农村转悠,发现村小变化挺大,以前听说村小都破破烂烂,现在很多都盖了新楼,教室里连空调都有,不过听说师资力量还是个硬骨头,今天咱们就掰扯掰扯邳州乡村小学的真实情况。

硬件升级肉眼可见(附对比表)

以前村小普遍存在"危房改危房"的尴尬,现在政府投入确实明显,以我走访的邳州李集乡中心小学为例,2018年投入300万新建教学楼,2021年又追加200万装空调、改厕所,现在全校12个班级全部达到标准化教室标准,连多媒体设备都配齐了。

| 指标 | 城镇小学平均 | 邳州乡村小学(2023年) |

|---|---|---|

| 生均面积 | 2㎡ | 8㎡ |

| 班级人数 | 35人 | 22人 |

| 教师学历达标率 | 98% | 92% |

| 网络覆盖率 | 100% | 85% |

不过硬件投入不等于教育质量,李集乡的体育器材室里,崭新篮球架旁边堆着发黄的旧课桌——原来这些桌椅都是2015年政府捐赠的,现在成了临时储物间。

师资困境:三个灵魂拷问

(问答环节) Q1:乡村孩子怎么保证每天都能上学? A:实行"点对点"护学岗制度,每天3名教师组成护学队,电动三轮车接送偏远学生,但遇到暴雨天,还是得靠家长背着孩子走泥泞路。

Q2:师资力量够吗?听说很多村小只有1个音乐老师? A:以邳州王场镇为例,全镇6所村小仅有2名美术教师,这些老师每月要辗转4个学校上课,最夸张的是张集乡中心小学,语文数学老师都是"一专多能",上午教数学下午改作文。

Q3:教师待遇如何?能留住人吗? A:月工资3000-4500元,比城区低30%-40%,去年李集乡有位教龄20年的张老师,因为儿子中考想转去城区重点小学,最后带着全班的书法作品离开了。

教学创新:在夹缝中突围

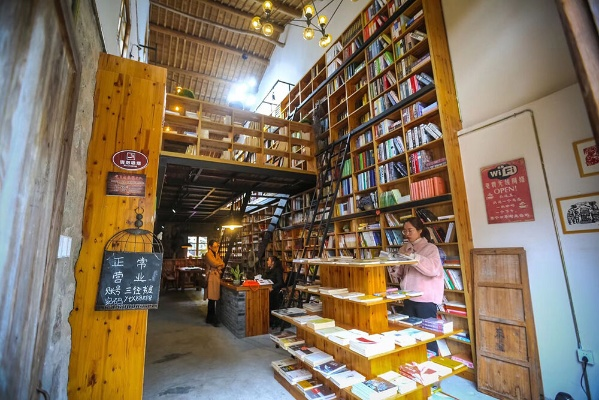

(案例展示) 在邳州戴庄乡,有个叫"星空教室"的特色项目,这里把废弃粮仓改造成科学实验室,孩子们用玉米杆做桥梁模型,用稻草扎航天器,校长王建国带着学生搞的"稻田生态监测"项目,居然获得了省级青少年科技创新奖。

更绝的是家校共育模式,刘楼镇中心小学发明了"田间课堂",把数学课搬到麦田里,用稻穗教分数运算,用麦垛学立体几何,这种"把课堂还给学生"的做法,让很多家长主动送孩子来上学。

现实挑战:三座大山压顶

- 资源分配不均:城区小学每生年经费1.2万,乡村小学仅0.7万,连投影仪都买不起

- 师资结构失衡:邳州教育局数据显示,乡村小学40岁以上教师占比达63%

- 教育观念滞后:有家长认为"村小就是混个文凭",导致留守儿童厌学率高达28%

未来突围:四条破局之道

- 智慧教育下沉:正在试点"1+N"云课堂,城区名师通过5G直播同步授课

- 师资轮岗制度:要求城区教师每年到乡村支教1个月,已有87名教师报名

- 教育综合体建设:在王场镇试点"教育+文旅"模式,把废弃校舍改造成研学基地

- 家长教育工程:开展"新农人课堂",教家长用抖音直播卖农产品,提升教育认同感

邳州乡村小学就像棵老槐树,枝干上缠着城市教育的枝条,硬件升级只是开始,真正要解决的是"如何让知识像蒲公英一样飘进每个山坳",或许未来的乡村小学,会变成这样的模样:教室里既有VR设备,也有老农的锄头;老师既能讲量子物理,也会唱地方小调;课本里既有北斗卫星,也有村口老井的故事。

(数据来源:邳州市教育局2023年教育统计公报、笔者实地调研记录)

与本文知识点相关的文章: