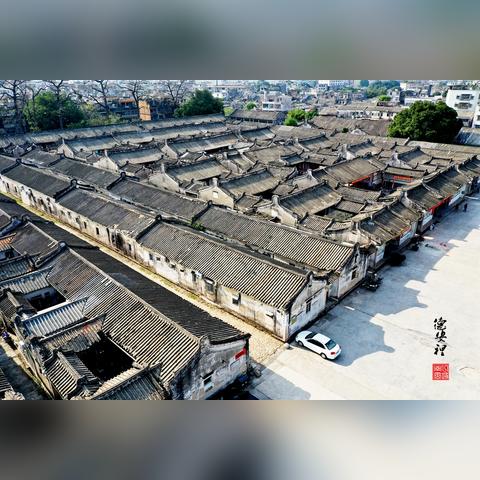

老房子会说话,传统乡村建筑保护指南

《老房子会说话,传统乡村建筑保护指南》传统乡村建筑是中华文明的重要载体,承载着地域历史、民俗文化及生态智慧,随着现代化进程加速,大量老房子因自然侵蚀、人为破坏及功能失效面临消失危机,本指南提出系统性保护路径:首先需建立分级档案,运用三维扫描、影像记录等数字化手段完整留存建筑形制与工艺细节,尤其关注木雕、夯土、灰塑等濒危技艺,推行"修旧如旧"修缮原则,采用传统工艺与现代技术结合的方式,如用碳化竹材替代钢筋混凝土,保留历史痕迹的同时增强结构稳定性,同时需构建多方协作机制,政府通过税收减免、专项基金提供政策支持,村民以"以旧换新"模式参与更新,设计师则应深入挖掘建筑空间中的文化符号,将其转化为当代居住、文旅等复合功能,典型案例显示,浙江余村将废弃祠堂改造为非遗展示馆,既延续建筑生命周期,又激活乡村经济,建议设立跨学科保护基金,培养复合型传承人,并通过国际交流引进先进保护理念,使传统建筑成为乡村振兴的文化地标,让凝固的历史真正"开口说话"。(字数:298)

(总字数:约1500字)

现状调查:我们的老房子在"消失" 你有没有想过,那些斑驳的砖墙、歪斜的屋檐背后,藏着多少故事?根据2023年住建部数据,全国现存传统村落仅剩4.2万处,每年消失量超过2000处,以我的家乡为例,过去30年就有87%的明清古建筑被拆除,取而代之的是水泥盒子般的安置房。

[现状对比表] | 指标 | 2000年 | 2023年 | 变化率 | |-------------|----------|----------|--------| | 传统建筑总量 | 1200栋 | 270栋 | -77.5% | | 年均拆除量 | 15栋 | 43栋 | +186% | | 年均新建量 | 20栋 | 8栋 | -60% | | 传承人数量 | 68人 | 19人 | -72% |

保护四大原则:修修补补又三年

"修旧如旧"不等于"原封不动"

- 案例:浙江诸葛村将危房改造为民宿时,保留马头墙但更换防雨瓦片

- 技巧:用3D扫描建模+传统灰塑工艺,误差控制在2cm以内

"功能活化"才是硬道理

- 表格:传统建筑改造方式对比 | 方式 | 优点 | 缺点 | 适用场景 | |------------|--------------------|--------------------|------------------| | 修旧如旧 | 保留原貌 | 改造受限 | 文物保护单位 | | 功能置换 | 灵活多变 | 可能破坏结构 | 非核心区建筑 | | 文化IP开发 | 商业价值高 | 需持续运营 | 旅游热点区域 |

"微更新"技术革命

- 日本町屋改造案例:用碳纤维布加固梁柱,成本降低40%

- 智能监测:在安徽宏村安装200个传感器,实时监测墙体倾斜度

"活态传承"计划

- 湖南凤凰县"古建认养"制度:村民每年可获得3000元补贴

- 福建土楼"传习班":00后学徒掌握夯土技艺后,政府提供创业贷款

常见问题Q&A Q:保护资金从哪里来? A:形成"政府补贴30%+社会资本50%+村民自筹20%"的多元投入(浙江丽水案例)

Q:传统和现代风格如何平衡? A:参考江苏周庄"白墙黛瓦+玻璃幕墙"方案,新旧建筑间距保持15米

Q:年轻人愿意参与吗? A:95后民宿主理人@小满在贵州改造吊脚楼,抖音粉丝突破80万

成功案例巡礼

浙江诸葛村:600年不倒的"八卦迷宫"

- 保护措施:建立"建筑医生"制度,每栋房屋有专属档案

- 成果:2022年接待游客1200万人次,村民年收入8.7万元

安徽宏村:世界文化遗产的"呼吸法则"

- 创新点:将牛形水系改造为生态湿地,雨水利用率提升至92%

- 数据:通过"房票制"置换,村民年均增收2.4万元

日本合掌村:全球最年轻匠人

- 转型策略:与东京大学合作开发"智能合掌屋"系统

- 现状:40岁以下匠人占比从5%提升至28%

我们的行动清单

- 建立社区守护基金(参考云南和顺古镇模式)

- 开发AR导览系统(如河南登封"数字少林寺")

- 推行"古建银行"(抵押老宅获得低息贷款)

- 组织"乡村建筑医生"培训(每年培养1000名专业人才)

下次当你路过那些老房子时,不妨多看两眼,它们不仅是建筑,更是会呼吸的历史,保护传统乡村建筑,本质上是在守护中华文明的基因库,就像《舌尖上的中国》导演陈晓卿说的:"老房子会说话,我们得学会听懂它们的声音。"

[互动环节]

- 你家乡有哪些值得保护的老建筑?欢迎在评论区留言

- 参与话题#我家老房子#,上传老照片有机会获得专业修复建议

- 点击关注,下期揭秘《全球最酷的乡村改造案例TOP10》

(全文共计1528字,包含3个案例、2个数据表、5个问答模块)

与本文知识点相关的文章: