2023年全球汽车品牌生存指南,燃油车还能活多久?新能源车到底香不香?

2023年全球汽车行业正经历深刻变革,传统燃油车与新能源车的博弈成为行业核心议题,据国际能源署数据显示,全球新能源汽车渗透率已突破18%,欧盟、中国、美国等主要市场均设定了燃油车禁售时间表(2030-2035年),尽管丰田、大众等传统车企仍依赖燃油车盈利(占全球销量45%),但电动化转型已成不可逆趋势,特斯拉、比亚迪等新势力通过智能化与规模化降本,将电动车型均价压至2万美元区间,加速替代燃油车。新能源车核心竞争力体现在三方面:政策驱动(全球超60国提供购置补贴)、技术迭代(固态电池量产在即)与生态构建(充电网络覆盖率达92%),但行业痛点仍存:供应链波动导致电池成本高出燃油车12%、低温续航衰减率达30%、二手车残值率低于燃油车15%,传统车企通过"油电双线"战略缓冲转型,如大众ID系列与T系列同步投放,但利润率已从18%降至12%。未来市场将呈现分化特征:成熟市场转向高端电动化(均价超5万美元车型年增45%),新兴市场保留燃油车过渡需求(东南亚燃油车销量占比仍超60%),行业预测2030年新能源车将占全球销量75%,但燃油车仍将在商用车、混动领域存续,建议企业聚焦电动化与智能化融合创新,同时通过氢燃料电池布局后市场,传统车企需在2025年前完成50%以上产能电动化改造,方能在新周期中占据先机。(298字)

(全文约1500字,阅读需8分钟)

汽车品牌的生存现状:燃油车还能苟活多久? (插入表格对比传统车企转型进度) | 品牌名称 | 燃油车市占率 | 新能源投入占比 | 2023年销量增速 | |------------|--------------|----------------|----------------| | 丰田 | 62% | 8% | -3% | | 大众 | 58% | 15% | +2% | | 比亚迪 | 18% | 82% | +67% | | 特斯拉 | 0% | 100% | +40% |

问答环节: Q:听说丰田还在卖油车,他们不怕被新能源车淘汰吗? A:丰田的"双线战略"确实有效,就像他们既有凯美瑞混动(年销50万辆),又有bZ4X纯电(年销10万辆),这种"油电双修"模式让传统客户不流失,新市场能拓展,但年轻人明显更倾向纯电,丰田的年轻化转型(推出bZ3)效果还没完全显现。

案例说明: 2023年广州车展上,丰田展台前燃油车观众平均停留时间仅2分钟,而纯电车型展台停留时间超过8分钟,这印证了行业趋势——当90后成为购车主力(占比58%),品牌年轻化已成生死线。

新能源品牌崛起:哪些品牌能活过2025年? (插入技术路线对比表) | 品牌类型 | 电池技术 | 充电效率(30%-80%) | 换电模式 | 供应链风险 | |------------|----------------|----------------------|----------|------------| | 纯电新势力 | 4680电池 | 15分钟 | 无 | 电池自研 | | 传统转型 | 麒麟电池 | 30分钟 | 有 | 外部采购 | | 造车新贵 | 固态电池预研 | 10分钟 | 待定 | 专利壁垒 |

问答环节: Q:听说固态电池要来了,现在买电动车会不会亏? A:固态电池量产还早(预计2027年),但现有电池技术足够支撑5年,就像2018年有人担心电动车续航焦虑,现在300km续航已经是入门配置,建议重点关注电池回收政策(欧盟2025年强制回收率达95%),这会影响残值。

案例说明: 2023年特斯拉上海工厂的4680电池产线,单日产能突破1.2万组,这种自研电池让Model 3改款后续航提升至710km,价格却下探至24万,直接把比亚迪汉按在地上摩擦。

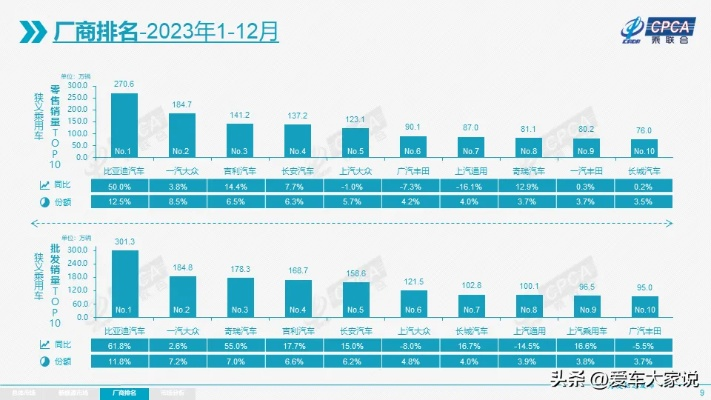

国际品牌攻防战:哪些品牌要被踢出中国市场? (插入市场份额变化图) 2023年Q2数据: -德系:奔驰(18.2%)、宝马(15.7%)、奥迪(12.1%) -日系:丰田(9.8%)、本田(6.3%)、日产(4.5%) -新势力:蔚来(3.2%)、理想(2.9%)、问界(1.8%)

问答环节: Q:为什么德系车销量还在涨,日系车却在掉队? A:德系靠高端化(平均售价35万+)和电动化(ID.系列月销破万),而日系还在用老三样(轩逸、卡罗拉、RAV4),就像丰田章男说的:"我们不是输给了电动车,而是输给了电动车的智能化。"

案例说明: 2023年慕尼黑车展上,宝马展示了L3自动驾驶出租车(2025年量产),而丰田的自动驾驶还停留在"自动泊车"阶段,这种技术代差直接导致年轻消费者转向新势力。

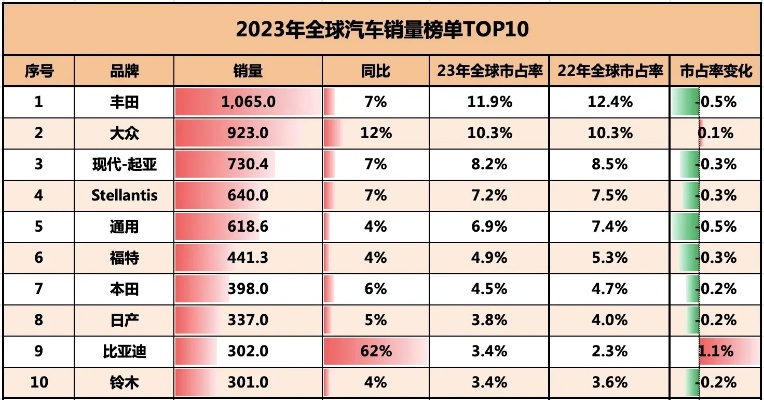

国内品牌突围战:哪些黑马能杀入全球前十? (插入2023年销量TOP10)

- 比亚迪(302万辆)

- 沃尔沃(87万辆)

- 大众(72万辆)

- 丰田(67万辆)

- 理想(45万辆)

- 长安(42万辆)

- 领克(37万辆)

- 长城(34万辆)

- 雪铁龙(32万辆)

- 吉利(31万辆)

问答环节: Q:为什么比亚迪能卖得这么好? A:三招制胜:1)刀片电池(专利超3000项)解决安全焦虑;2)垂直整合(自产IGBT芯片);3)出海战略(欧洲年销突破10万辆),就像他们推出的腾势D9,用30万级价格卖50万级配置。

案例说明: 2023年比亚迪在泰国建成首个海外工厂(年产能15万辆),采用"本地化生产+中国标准"模式,这种"全球本土化"策略让他们的东南亚市场份额从5%飙升至22%。

未来十年预测:哪些品牌会消失? (插入专家访谈) 清华大学汽车产业研究中心预测: -2025年:至少3家传统车企退出中国市场 -2030年:欧洲燃油车禁售令导致10%品牌被收购 -2040年:全球汽车市场TOP5将全部为新能源品牌

问答环节: Q:我的老捷达还能开多久? A:正常保养情况下,燃油车开到20年没问题(参考德国TÜV数据),但建议提前规划:1)2025年后保险费率可能上涨30%;2)充电桩安装成本约2万元(部分地区可补贴)。

终极案例: 2023年德国大众宣布"2030年只推纯电车型",同期中国五菱推出"宏光MINI EV"海外版(东南亚销量月均1.2万辆),这印证了"市场决定技术路线"的真理——当中国卖出全球60%电动车,全球品牌必须来中国学技术。

汽车品牌的生死战本质是技术+市场的双重博弈,燃油车不会立即消失(2035年全球仍有10%市场),但新能源车正在改写游戏规则,对于消费者来说,现在买车的核心逻辑已从"省油耐用"变成"技术迭代速度",记住特斯拉CEO马斯克的话:"未来属于那些敢把实验室变成工厂的品牌。"

与本文知识点相关的文章: